仕事 協力 助け合いの理想と現実

「仕事を協力してやりました」といえば聞こえが良い。お互いがお互いを認めて仲良く一緒にやってその結果が出たということだからだ。とても美しい響きがあるが、それは綺麗ごとに過ぎないのではないか。

本当にうまく行っていたのか。「協力してやっていこうね」「そうだね」と言って上手く行くはずがない。多くの職場で見られる光景だが、言葉だけの協力体制では何も解決しない。

## 協力して仕事することの本質的な問題

協力しなくてはできないということは、その仕事量はひとりではできないからだ。だから、複数の人間に振ることになる。これ自体は合理的な判断に見える。

しかし、ここに大きな落とし穴がある。協力して仕事することを推進する前に、まず考えるべき根本的な問題がある。

個人差という避けられない現実

人間の力量には個人差がある。これは誰もが知っている事実だ。仕事の効率性、進め方はバラバラだ。経験値も違えば、スキルも異なる。同じ時間をかけても、アウトプットの質と量には大きな差が生まれる。

同じ仕事を複数の人間に割り振ったらどうなるか。理想では均等に負担が分散されるはずだが、現実は違う。

仕事ができない人間の仕事量が減って、仕事ができる方だけが割を食ってしまうのだ。これが「仕事 協力とは」何かを考える上で最も重要な点である。

結果主義が生む不公平な構造

結果を出さないとならないのが仕事なのだから、仕事ができない人にはそれなりの仕事しか任せておくことができない。その結果、仕事は仕事ができる人に集中する。これは組織運営上、避けられない帰結だ。

期限が迫っている。クオリティを維持しなければならない。そうなると、自然と仕事ができる人に負荷が偏っていく。表面上は「協力体制」と呼ばれていても、実態は能力のある人への一方的な負担の押し付けになっているケースが多い。

仕事ができない立場から見た協力の意味

あなたが仕事ができない人間なら、仕事ができる人が処理する仕事量が増えてしまうことをどう考えるか。これは真剣に向き合うべき問いだ。

仕事は自分がするものだ。他人の協力なんかをあてにしてはいけない。協力してもらわなくてはできないのなら、自分は能力がないと思わなくてはならない。厳しい言い方だが、これが現実である。

自分のスキル不足を棚に上げて「チームで協力すればいい」と考えるのは、責任転嫁に他ならない。まずは自分自身の能力を高める努力が先決だ。

仕事ができる立場から見た協力の負担

あなたが仕事ができる人なら、協力すると言うのは、自分に仕事が押し付けられることと認識しなくてはならない。協力というのは仕事ができる方が一方的に犠牲になることだからだ。

これは被害妄想ではなく、多くの職場で実際に起きている現象である。「協力」という美名のもとに、できる人の時間とエネルギーが搾取されていく。自分の本来の業務に加えて、他者のフォローまで担わされる。これでは不満が溜まるのも当然だ。

仕事 協力してくれない人への不満と対立

仕事ができる人が不平に思うと今度はどうなるか。責任のなすりあいになる。職場の雰囲気は悪化し、本来の目的である業務遂行が二の次になってしまう。

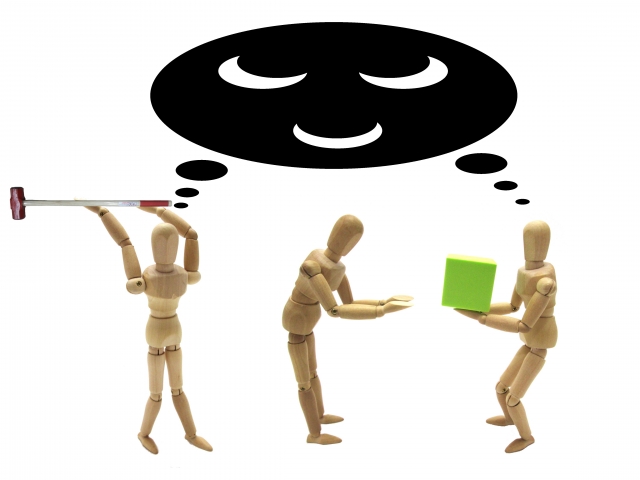

よくある対立の構図

仕事ができない人:「なんで、やってくれないのか、協力すると言ったじゃないか」

仕事ができる人:「なんで、こんなことまで押し付けるのか、きちんと協力しろ」

どっちも正しい。双方とも自分の立場から見れば正当な主張をしている。では、何が問題なのか。

間違っているのは協力して進めるという仕事の割り振り方だ。構造的な欠陥があるシステムの中で、個人が努力しても解決しない。

正しい仕事の割り振り方

だから、同じ仕事を複数の人間に振ってはいけない。これが最も重要な原則である。

仕事を振るならその量を振った人間それぞれに同じだけ割り振らなければならないのだ。ただし、ここで言う「同じだけ」とは、その人の能力に応じた適切な量という意味だ。

マネジメント側の責任

あなたが仕事を振る側の人なら心するべきだ。「協力して進めよう」という曖昧な指示は、現場に混乱と不公平をもたらすだけだ。

明確に業務を分割し、それぞれの担当範囲と責任を定義する。能力差を考慮した上で、各自が完結できるタスクを割り当てる。これが本当の意味でのマネジメントである。

人間関係を守るための選択

綺麗ごとは言っていられない。理想論だけでは職場は回らない。

人間関係を良くしようとするなら協力して仕事はしない方が良い。これは逆説的に聞こえるかもしれないが、真実である。

曖昧な協力体制は、必ず不公平感を生み、それが人間関係の悪化につながる。それよりも、各自が独立して責任を持てる業務体制の方が、結果的に良好な関係を維持できる。

例外的なケース

自分が犠牲になりたいとか、恩を売りたいというなら別だが。こういった個人的な動機がある場合は、協力することに意味がある。

ただし、それは組織の標準的な運用方法であってはならない。特定の個人の善意に依存するシステムは、持続可能ではないからだ。

まとめ:仕事 協力 助け合いの正しい形

仕事における協力とは、単に「一緒にやること」ではない。明確な役割分担と、それぞれの責任範囲の明確化があって初めて成立する。

表面的な仲の良さを求めて曖昧な協力体制を作るよりも、各自が自律的に動ける環境を整える方が、長期的には健全な職場を作ることができる。

協力という言葉の美しさに惑わされず、現実的で公平な業務体制を構築すること。それが本当の意味での「助け合い」につながるのではないだろうか。